Conscience morale

La conscience morale est la capacité d'évaluer ses actions et celles des autres en fonction des principes de bien et de mal. Elle implique un jugement intérieur qui guide les individus dans leurs choix et comportements, selon des critères éthiques et moraux souvent influencés par la culture, l'éducation et l'expérience personnelle. Cette conscience peut se manifester sous forme de sentiments de culpabilité ou de fierté selon que les actions sont perçues comme mauvaises ou bonnes.

La conscience morale est essentielle à la coexistence sociale, car elle aide les individus à agir de manière responsable et à respecter les normes et valeurs partagées par leur communauté.

Histoire

Dans la Grèce antique, Minos qui juge Socrate symbolise en partie la conscience [1].

C’est le sens premier du mot conscience, trouvé chez Cicéron et Quintilien, et qui, dans la langue française, reste sans concurrence jusqu’au XVIIe siècle (voir section histoire). La conscience psychologique est souvent évoquée comme une « lumière », la conscience morale comme une « voix » : si la première « éclaire », la seconde « parle ». La conscience morale désigne en effet le sentiment intérieur d’une norme du bien et du mal qui « dit » comment apprécier la valeur des conduites humaines, qu’il s’agisse des nôtres ou de celles d’autrui. C’est aussi le démon que Socrate suivait et qui l'amena à être condamné par la cité.

Christianisme

L'apôtre Paul de Tarse, dans l'Épître aux Romains au Ier siècle, soutient que les païens ne sont pas ignorants de la Loi puisqu'ils ont une conscience qui les pousse à la chercher (Rm 2, 14-16). De même, Calvin, au XVIe siècle, déclare qu'il existe une loi naturelle sans laquelle la vie en société ne serait pas possible[2].

« Si l’Évangile n’était point prêché entre nous, que nous n’eussions même ni Loi, ni rien que ce soit, qu’il n’y eût que notre conscience, ainsi qu’ont les païens et les Turcs, si est-ce que déjà nous serions assez avertis de la volonté de Dieu et nous aurions assez de connaissance, sinon que nous la vinssions étouffer par notre malice[3] »

Dans Gaudium et Spes, le pape Jean XXIII et les évêques rassemblés lors du concile Vatican II (1962-1965) précisent que la « conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre ». Elle est « cette voix, qui ne cesse de presser » chaque personne « d’aimer, d’accomplir le bien et d’éviter le mal »[4],[5].

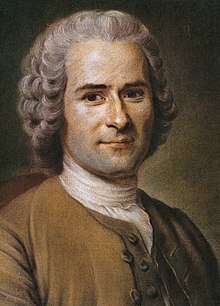

Rousseau

Cette « voix » de la conscience, qui se fait entendre dans l’individu est pourtant, selon Rousseau, la même en tout homme. Malgré la diversité et la variabilité des mœurs et des connaissances, elle est « universelle » : elle est en chacun des individus la « voix de la nature », car selon Émile : « quoique toutes nos idées nous viennent du dehors, les sentiments qui les apprécient sont au-dedans de nous, et c’est par eux seuls que nous connaissons la convenance ou disconvenance qui existe entre nous et les choses que nous devons respecter ou fuir » (Émile, Livre IV).

Tel un instinct, mais pourtant signe de notre liberté, elle ne trompe jamais, pour peu qu’elle soit réellement écoutée : « Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m’élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entendement sans règle et d’une raison sans principe » (Émile, Livre IV).

Alain

Selon Alain, la conscience est « le savoir revenant sur lui-même et prenant pour centre la personne humaine elle-même, qui se met en demeure de décider et de se juger. Ce mouvement intérieur est dans toute pensée ; car celui qui ne se dit pas finalement : « que dois-je penser ? » ne peut pas être dit penseur. La conscience est toujours implicitement morale ; et l’immoralité consiste toujours à ne point vouloir penser qu’on pense, et à ajourner le jugement intérieur. On nomme bien inconscients ceux qui ne se posent aucune question d’eux-mêmes à eux-mêmes » (Définitions, dans Les Arts et les Dieux).

Pour Alain, il n’existe donc pas de morale sans délibération, ni de délibération sans conscience. Souvent la morale condamne, mais lorsqu’elle approuve, c’est encore au terme d’un examen de conscience, d’un retour sur soi de la conscience, de sorte que « toute la morale consiste à se savoir esprit », c’est-à-dire « obligé absolument » : c’est la conscience et elle seule qui nous dit notre devoir.

Dans la fiction

- Jiminy Cricket, un criquet, est choisi par la Fée bleue pour être la conscience de Pinocchio dans le dessin animé de Walt Disney (1940), adapté du conte pour enfants de l´écrivain italien Carlo Collodi[6].

- Dans William Wilson, nouvelle de l'écrivain américain Edgar Allan Poe parue en 1839, le personnage éponyme, jeune homme riche et dévoyé, est confronté à son double qui n'est autre que « cette conscience affreuse, ce spectre qui marche dans mon chemin[7] ».

- Dans Crime et Châtiment, roman russe de Dostoïevski, publié en 1867, l'étudiant Raskolnikov, ayant commis un meurtre, est tourmenté par sa conscience qui lui paraît pire que le bagne sibérien.

- Le poète et romancier français Victor Hugo aborde plusieurs fois le thème de la lutte avec sa conscience :

- Dans Les Misérables, le chapitre « Tempête sous un crâne » (1re partie, VII.3), paru en 1862, montre le monologue intérieur de Jean Valjean tourmenté par l'idée qu'il ne pourra échapper au bagne qu'en laissant condamner un vagabond victime d'une erreur judiciaire[8].

- Dans « La Conscience », poème publié dans le recueil La légende des siècles, c'est la figure biblique de Caïn qui représente le meurtrier poursuivi par le regard de l'œil de sa victime[9].

- Dans les Aventures de Tintin par Hergé, le chien Milou est parfois tiraillé entre un double angélique qui personnifie sa conscience et un double diabolique qui le tire vers la gourmandise ou l'alcoolisme[10].

Origine de la conscience morale

La question demeure cependant de savoir quelle origine attribuer à la conscience morale. Car si pour Rousseau « les actes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments » (ibid.), il n’en sera plus ainsi pour Kant, qui considérera au contraire la conscience morale comme l’expression de la raison pratique − et encore moins pour Bergson, qui verra en elle le produit d’un conditionnement social, ou pour Freud, qui la situera comme l’héritière directe du surmoi (Malaise dans la civilisation, VIII)

Notes et références

Références

- ↑ Voir le document Socrate devant Minos, dans Rêveries d’un païen mystiqueLouis Ménard, « Rêveries d'un païen mystique », disponible sur Wikisource.

- ↑ François Dermange, « Calvin et la loi naturelle », Revue d'éthique et de théologie morale, (DOI 10.3917/retm.293.0103, lire en ligne)

- ↑ Calvin, Sermons sur le livre de Job, ; Calvini Opera quae supersunt Omnia (CO), éd. G. Baum, E. Cunitz et E. Reuss, Braunschweig et Berlin, Schwetschke & Filium, 1863-1900, t. 35, col. 74.

- ↑ [1]

- ↑ Geneviève Médevielle, « Le rôle de la conscience morale », La Croix - L'Hebdo, (lire en ligne)

- ↑ « L'espoir du Général de Gaulle à Jiminy Cricket », RTBF, (lire en ligne)

- ↑ Maryse Ducreu-Petit, E.A. Poe, le livre des bords, Presses universitaires du Septentrion, (DOI 10.4000/books.septentrion.84311, lire en ligne), « 5. La Perversité », p. 149-184

- ↑ Jean-Louis Chrétien, Conscience et roman : I. La Conscience au grand jour, Éditions de Minuit, , 288 p. (ISBN 9782707320735)

- ↑ La Conscience (Victor Hugo)

- ↑ « « A l’instar de Nietzsche, Milou déconstruit la métaphysique, il est… nietzchien » », L'Obs, (lire en ligne)

Bibliographie

Textes classiques

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/conscience-morale/

v · m | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Champs disciplinaires |

| ||||||

| Concepts |

| ||||||

| Doctrines et Courants |

| ||||||

Voir les catégories :

| |||||||

Portail de la philosophie

Portail de la philosophie  Portail de la psychologie

Portail de la psychologie  Portail de la sociologie

Portail de la sociologie